الأردن

فريق شييك

بينما نغلق أبواب منازلنا في المساء بحثاً عن الطمأنينة، كانت هنالك نساء في الأردن يغلقن الأبواب ذاتها بقلوب ترتجف، ففي زاوية ما من هذا المجتمع، لم يعد "البيت" هو المكان الذي نلجأ إليه من تعب الحياة، بل صار هو الحلبة التي تُسلب فيها الروح.. والفاعل؟ هو الشخص الذي كان يفترض أن يكون السند.

مع بداية هذا العام، أعادت قضية المحامية زينة المجالي النقاش حول فاعلية أدوات التبليغ والوقاية، فبرغم درايتها القانونية الواسعة، لم تنجُ من اعتداء شقيقها، وقبلها بأسابيع، كانت قصة براءة بني صخر تضع الصمت المجتمعي في ميزان المساءلة، بعد أن تلاشت نداءات استغاثتها من عنف طليقها دون استجابة تنقذ حياتها.

هذه الحالات تفتح الباب واسعاً لمراجعة آليات الحماية: هل المشكلة في نصوص القانون، أم في إجراءات التنفيذ على أرض الواقع؟

زينة ورندا.. حين يغيب "الرادع" ويحضر الفقد

في صباح الخامس والعشرين من يناير 2026، استيقظ الشارع الأردني على وقع جريمة تجاوزت في أبعادها حدود العنف الفردي؛ فالمحامية زينة المجالي، التي قضت مسيرتها تدافع عن حقوق المظلومين، سقطت ضحية في منزلها وهي تحاول حماية والدها من عنف شقيقها. تبرز قصة زينة الفجوة بين "النص القانوني" و"الواقع المعاش"، حيث يصبح القرب العائلي أحياناً غطاءً لتجاوزات تنتهي بمآسٍ، خاصة في حالات العنف المرتبط بتعاطي المخدرات.

زينة لم تكن وحدها في هذا السجل المؤلم؛ ففي محافظة الزرقاء، كانت رندا تواجه مصيراً مشابهاً، لكن خلف أبواب مغلقة لثلاثة أيام من التعذيب. يروي شقيقها وائل تفاصيل قاسية عن احتجازها والاعتداء عليها أمام عائلة زوجها، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار فور علمه بتحريك شكوى رسمية لدى إدارة حماية الأسرة، تاركاً خلفه تقريراً للطب الشرعي يوثق كسوراً في الجمجمة والصدر، وجرحاً غائراً في وجدان عائلتها.

من الغرف المغلقة إلى الفضاء الرقمي

وإن كانت رندا قد رحلت، فإن براءة بني صخر نجت لتروي قصة أخرى عن "فقدان الأمان" في الحيزين الخاص والعام. براءة التي تعرضت للضرب أمام أطفالها من قبل طليقهـا، وجدت نفسها وحيدة في الشارع العام تستغيث بالمارة دون جدوى.

أمام صمت الواقع، لجأت براءة إلى "الفضاء الرقمي"؛ ففتحت بثاً مباشراً عبر "إنستغرام" لتنقل نزيفها وجروحها (التي وصلت لقطع أوتار أصابعها أثناء الدفاع عن نفسها) إلى العالم، فيما فرّ الجاني حين رأى الدماء، وبقيت هي تواجه صدمة أطفالها وعجز المحيط عن التدخل اللحظي.

استحقاق إنساني وقانوني

تضع هذه الوقائع المنظومة الاجتماعية والقانونية أمام اختبار حقيقي لمواجهة العنف الأسري، ليس فقط كقضية "خلافات عائلية"، بل كأولوية حقوقية تتسق مع المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص صراحة على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". فهل تكفي النصوص الدولية والوطنية لضبط أمن النساء داخل بيوتهن؟

سلطة "الولاية" في مواجهة القانون: هل يُعطّل إسقاط الحق العقوبة؟

في محاولة لفهم الدوافع الاجتماعية التي تحول المنازل إلى مساحات خطر، يرى الخبير الاجتماعي الدكتور عايش النوايسة في تصريح خاص لمنصة "شييك"، أن هناك فجوة بين تطور مكانة المرأة وبين الموروث الاجتماعي؛ فبرغم أن المرأة "أصبحت متمكنة تعليمياً ووظيفياً أكثر من قبل، إلا أن تمكينها يظل عاجزاً عن حمايتها داخل الساحة الخاصة (الأسرة)". ويوضح النوايسة أن الأسرة "لا زالت تُحكم لمنطق قبلي يُختزل فيه قرار المرأة المستقل، خاضعاً لسطوة العشيرة".

ويشير النوايسة إلى بُعدٍ نفسي واجتماعي معقد يصفه بـ "فخ التعاطف"؛ حيث يتم استغلال مشاعر المرأة لجرها نحو صلح يمنح الجاني "إشارة خضراء بأن فعله قابل للاحتواء، مما يؤصل لديه عقلية تكرار الجريمة بنمط أكثر فظاعة"، وبذلك تتحول الأسرة من "سند مفترض" إلى منفذ للجريمة تحت وطأة الخوف من "العيب الاجتماعي".

أما على الصعيد الإجرائي، فينتقد النوايسة بشدة ممارسة "إسقاط الحق الشخصي"، معتبراً إياها تجاوزاً لسيادة القانون والشرائع السماوية. فبدلاً من إرساء العدالة، تكرس هذه الممارسة ما يشبه "شريعة الغاب"، عبر تحويل الجناية من اعتداء على أمن الدولة والمجتمع إلى "نزاع أسري يُسوى مالياً". هذا النهج، بحسب النوايسة، يمنح الجاني "شعوراً بالحصانة"، ويترك النساء أمام حماية قانونية هشّة يمكن لسطوة العرف "نسفها بقرار عائلي واحد".

هذا التوصيف الاجتماعي تدعمه أرقام رسمية تعكس حجم المأساة؛ إذ أظهر مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) أن 26% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج (في الفئة العمرية 15-49 عاماً) تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قِبل أزواجهن، وكشف المسح أن 67% من النساء اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي من قبل القرين لم يسبق لهن إعلام أحد ولا طلب المساعدة. مما يؤكد أن العنف ليس مجرد حالات فردية بل هو نمط متكرر خلف الأبواب المغلقة.

ثغرة "إسقاط الحق الشخصي": من المستفيد؟

بعيداً عن الأبعاد الاجتماعية، يضعنا الشق القانوني أمام واقع أكثر تعقيداً؛ إذ يوضح المحامي هيثم منير عريفج، في حديثه لـ "شييك"، أن القانون الأردني دقيق في التعامل مع "الدافع الجرمي" لمتعاطي المخدرات. ففي حال تناول الشخص المادة المخدرة بكامل إرادته، "لا يخفف ذلك من الحكم"، أما إذا كان التعاطي بهدف التشجيع على ارتكاب الجريمة، فإن القانون يذهب نحو "تشديد العقوبة".

لكن المعضلة الكبرى تكمن في "إسقاط الحق الشخصي"، وهي الثغرة التي يراها حقوقيون باباً خلفياً للإفلات من العقاب العادل. يشرح عريفج لـ "شييك" الأثر القانوني لهذا الإجراء، وفقاً لقانون العقوبات، "تخفض العقوبة للنصف في حال إسقاط الحق، أما في جرائم القتل التي تصل عقوبتها للإعدام، فتخفض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 12 سنة"، لافتاً إلى أن هذا السيناريو يتكرر غالباً في جرائم القتل داخل الأسرة الواحدة.

ويؤكد عريفج غياب أي نص قانوني حالي يمنع إسقاط الحق الشخصي، مما غذّى المطالبات الحقوقية بإلغائه في جرائم قتل النساء تحديداً. ويختتم حديثه بوضع اليد على الجرح العاطفي والمجتمعي قائلاً: "غالباً ما يرضخ الأهل لضغوطات مجتمعية أو عاطفية، تدفعهم للتنازل عن حق ابنتهم الضحية لصالح ابنهم المجرم، ليستفيد من الأحكام المخففة التي لا تتناسب مع بشاعة الجرم".

تعديلات قانونية.. أبواب تُغلق وأخرى تُفتح

أقر مجلس النواب عام 2017، بتعديلات على المادة المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، بند 2 أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

أما عن إغلاق باب "الغضب" في تعديلات المادة، إلا أنه فتح للمجتمع بابا آخر "إسقاط الحق الشخصي"، يقول عريفج" أن التعديلات لم تخفف جرائم القتل الأسري، بدليل أنه لا تزال إلى الآن ترتكب جرائم القتل داخل الأسرة"، مؤكدا على أهمية المطالبة بإلغاء العذر المخفف حتى في المادة 340 من القانون نفسه.

لغة الأرقام: حين يتحدث الوجع "إحصائياً"

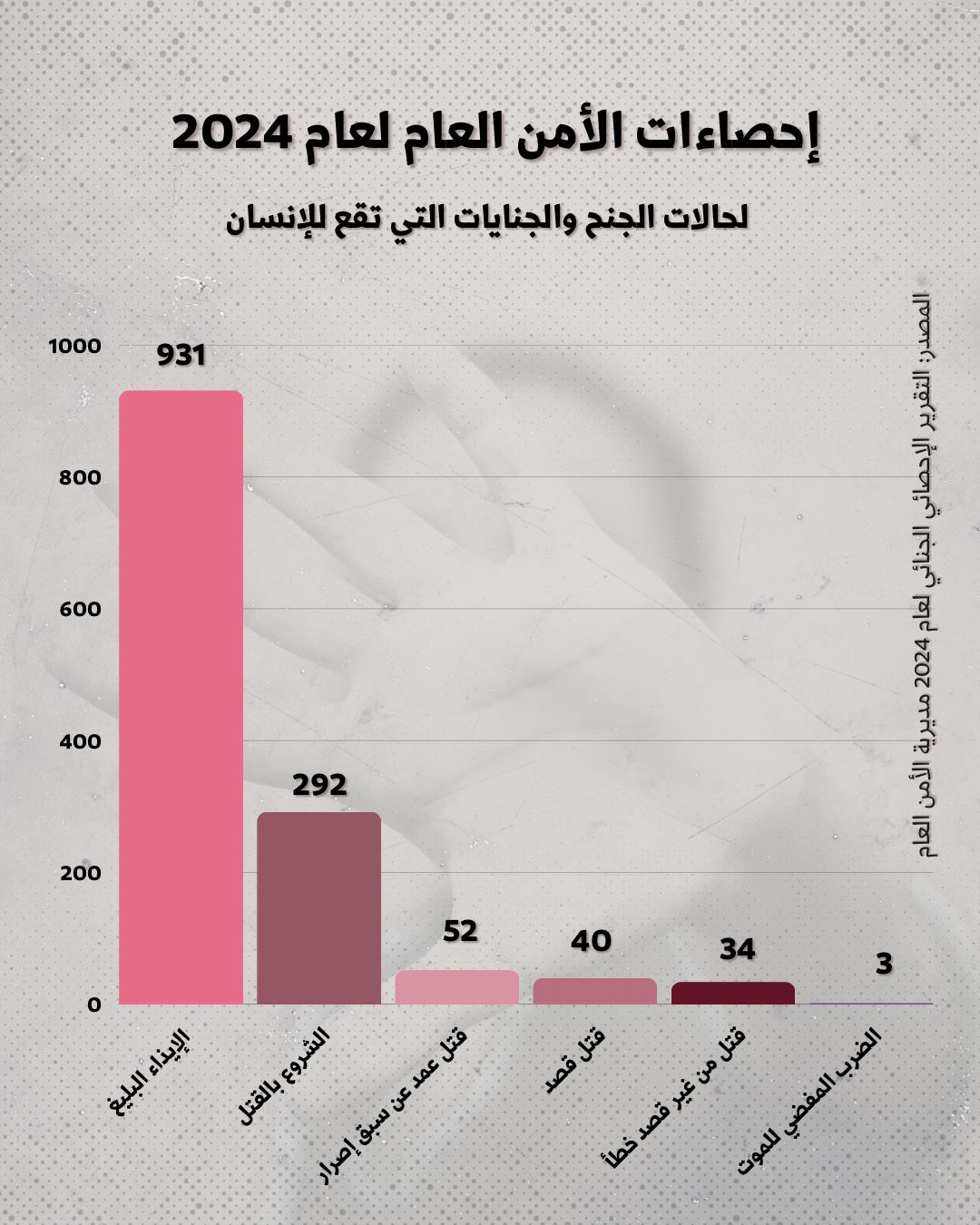

بعيداً عن القصص الفردية، ترسم إحصاءات الأمن العام لعام 2024 صورة قاتمة لحجم العنف؛ إذ بلغت الجرائم الواقعة على الإنسان 1352 جريمة. وفي تفاصيل هذه الأرقام، تبرز جرائم الإيذاء البليغ كالأعلى تسجيلاً بـ 931 جريمة، وهو مؤشر خطير على حجم العنف الجسدي الذي قد يسبق فعل القتل أو يترك عاهات دائمة.

أما في ملف سلب الحياة، فقد سجلت السجلات الرسمية 52 جريمة قتل عمد (مع سبق الإصرار)، و40 جريمة قتل قصد، بالإضافة إلى 3 جرائم توزعت بين الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ، و34 جريمة عن القتل الخطأ، ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، إذ بلغت جرائم الشروع بالقتل 292 جريمة، ما يعني أن مئات النساء والضحايا كانوا على حافة الموت لولا تدخل القدر أو العناية الطبية.

تصاعد "سموم" المخدرات: الأرقام لا تكذب

في سياق العوامل المرتبطة بالعنف، تبرز المخدرات كمحرك رئيسي لعدم الاستقرار، حيث كشفت إحصاءات الأمن العام لعام 2024 عن واقع مقلق؛ فقد بلغ عدد جرائم المخدرات نحو 25 ألف جريمة، مسجلة زيادة قدرها 10% عن عام 2023 الذي بلغت جرائمه نحو 23 ألفاً.

وبالنظر إلى المدى الأطول، نجد أن عام 2023 سجل قفزة كبيرة بزيادة نسبتها 25.21% عن عام 2022، ما يشير إلى منحنى تصاعدي في انتشار هذه الآفة التي غالباً ما تتقاطع مع جرائم العنف الأسري، كما في قصة المحامية زينة وغيرها، لتتحول من أزمة تعاطٍ إلى مآسٍ إنسانية دامية.

كسر "قاعدة" التنازل

في تحول لافت يتحدى السطوة التقليدية للعرف، أصدرت عشيرة المجالي بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لإسقاط الحق الشخصي عن ابنهم القاتل، مطالبين الجهات المختصة بإنفاذ القانون عليه ليكون رادعاً.

وعلى ذات النهج، طالبت براءة بني صخر بإنزال أشد العقوبات على طليقها، فيما ظهر والدها في فيديو عبر وسائل الإعلام، موجهاً رسالة حاسمة بأن "حق ابنته محفوظ" وأنه لن يتنازل عنه تحت أي ضغط. تعكس هذه المواقف رغبة حقيقية في كسر دائرة "الإفلات من العقاب" وتغليب العدالة على العاطفة الأسرية.

تنص المادة 340 من قانون العقوبات بند (1)، أن "يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت".

أرقامٌ أقل.. وقسوةٌ أشد

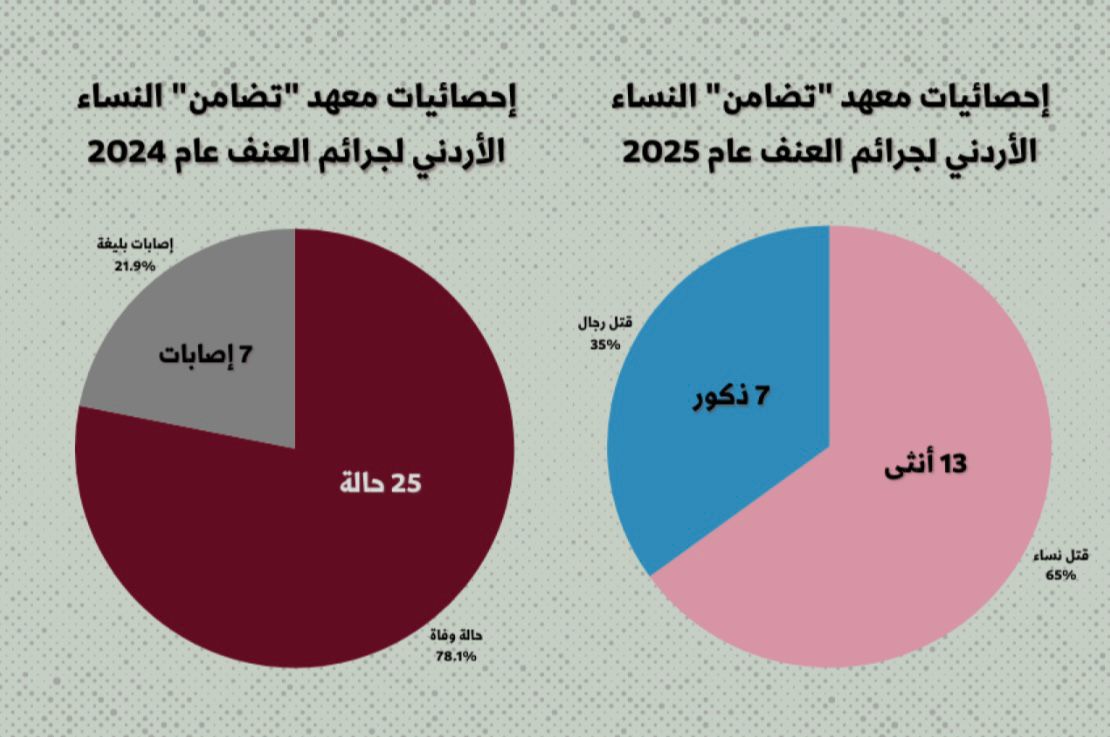

رغم انخفاض عدد الجرائم إحصائياً، إلا أن النوعية شهدت تصاعداً في حدة العنف. يشير معهد "تضامن" النساء الأردني في إحصائيات عام 2025 إلى وقوع 17 واقعة قتل ووفاة (منها 13 أنثى و7 ذكور). وبمقارنتها عام 2024، الذي أسفر عن 32 ضحية (25 حالة وفاة و7 إصابات بليغة)، يظهر تراجع في العدد الإجمالي.

وتصدرت محافظات الزرقاء وإربد والمفرق قائمة المناطق الأعلى تسجيلاً لجرائم القتل الأسرية لعام 2025. ويوضح المعهد أنه رغم انخفاض الأعداد، إلا أن العام الماضي شهد أنماطاً خطيرة من العنف الأسري القاتل، خصوصاً ضد النساء والفتيات والأطفال، بأساليب تتسم بالقسوة المفرطة والعنف الجسدي المباشر.

الإعلامُ بين 'الوصمة' وصناعة التغيير

بينما تملك التغطية الإعلامية القدرة على شرعنة "ثقافة الصمت" أو كسرها، ترى الصحفية والخبيرة في قضايا النساء والأطفال، نادين النمري في حديثها لمنصة "شييك"، أن صياغة الأخبار بصورة خاطئة تميل أحياناً لإدانة الضحية؛ كاستخدام عناوين مثل "جريمة في الشارع" أو "في وقت متأخر من الليل"، مما يعطي انطباعاً ضمنياً بمسؤولية الضحية عن وجودها في ذلك المكان أو الزمان.

وتضيف النمري أن وسائل الإعلام تقع أحياناً في "فخ إيجاد مبررات للجاني"؛ وذلك عبر ربط الجريمة بـ "شك الجاني في سلوك الضحية"، وهو ما يمنحه غطاءً اجتماعياً يبرر العنف الممارس. وتؤكد أن الصحفي ليس مجرد ناقل للخبر، بل يجب أن يكون صانعاً للتغيير الإيجابي عبر معالجة القضايا بمهنية وإلمام كامل بالجوانب القانونية. .

وفيما يخص الحماية الاستباقية، توضح النمري أن المشكلة الأكبر تكمن في "ضعف التبليغ والتساهل معه" داخل الأسرة والمجتمع؛ إذ أن عدم التبليغ يحول دون وصول القضايا للجهات المعنية، مما يؤدي لتفاقم الحالات من اعتداءات أولية إلى جنايات كبرى كالقتل.

وتشدد النمري على أن تغطية هذه القضايا تتطلب "حساسية عالية في الكتابة"، تضمن عدم تحميل الضحية، بأي شكل من الأشكال، مسؤولية العنف الذي تعرضت له.

"السمعة" أولى من الضحية

في سياق متصل، ترى المديرة التنفيذية لـ "راديو البلد" عطاف الروضان، في حديثها لـ "شييك"، أن التغطيات الصحفية تساهم أحياناً في غياب المعايير المهنية نتيجة "نقص التدريب" أو انعكاس "القناعات الشخصية للصحفي" التي قد تخلق صورة تبريرية للجاني.

وتؤكد الروضان أن التعديلات القانونية تصطدم دائماً بمنظومة اجتماعية تتكئ على "تفسيرات دينية مغلوطة"، موضحة أن نقاشات منع إسقاط الحق الشخصي تواجه عقبات مثل "عذر التأديب" أو "الولاية". وتختم الروضان بأن الكثير من الأسر تختار إخفاء الجرائم حماية لسمعتها، معتبرة أن "الجاني الذكر أولى بالحماية"، ما يعزز سياسة الإفلات من العقاب.

ثقافة الصمت

في اتساق مع التحليلات السابقة، يوثق تقرير لـ صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) دور الأعراف الاجتماعية في تعزيز "ثقافة الصمت". ويشير التقرير إلى أن هذه الأعراف تحول دون قيام الناجيات بالتبليغ خوفاً من "الوصمة، أو الانتقام، أو فقدان السند الأسري"؛ وهو ما يبقي العنف طي الكتمان ويُعطل الوصول إلى العدالة، محولاً الصمت إلى بيئة خصبة لتفاقم الاعتداءات وصولاً إلى الجرائم القاتلة.